27卒の皆さんも、すでに大学キャリアセンター主催の就職ガイダンスやインターンシップガイダンスが始まって、サマーインターンシップの参加を考えている頃でしょう。

現在、企業の選考も年々早期化が進み、インターンシップも企業にとっては今や学生情報を広報活動や採用活動に利用できるようになったので、重要性が増しているところです。

今日の記事では、これからサマーインターンシップに応募しようとしている27卒の皆さんに向けて、選び方と参加する際の注意点をお話します。

インターンシップの中には選考が課せられる場合もありますが、晴れて参加できたとしても、礼儀やマナーが悪いと人事担当者から減点評価され、その後の本選考にも響く可能性があるので、参加するにあたっての注意事項もお伝えします。

ぜひ内容をチェックして有意義なインターンシップ参加にしてください。

(1)まずはインターンシップの種類を知っておこう

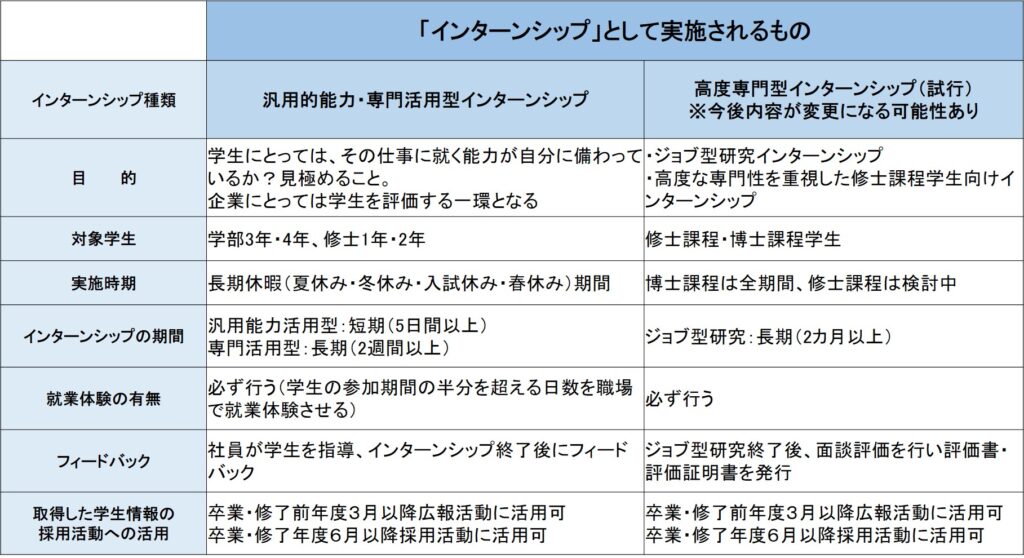

「インターンシップ」と一言で言っても、種類があるのをご存じですか?すでに大学の「インターンシップガイダンス」等で情報を掴んでいる人もいると思いますが、ここでおさらいしておきましょう。

大きく分けて、「インターンシップ」と称して開催されるものが2種類あります。

このブログをご覧になっている学部学生と修士学生の方は汎用的能力・専門活用型インターンシップへの参加が主なものと考えておいて良いでしょう。

参考に、汎用的能力・専門活用型インターンシップとなるようなインターンシップを検索してみましたので、ご紹介します。

三菱UFJアセットマネジメント(株) 運用会社を知る!実務型5daysインターンシップ

キヤノンITソリューションズ(株) 5daysインターンシップ

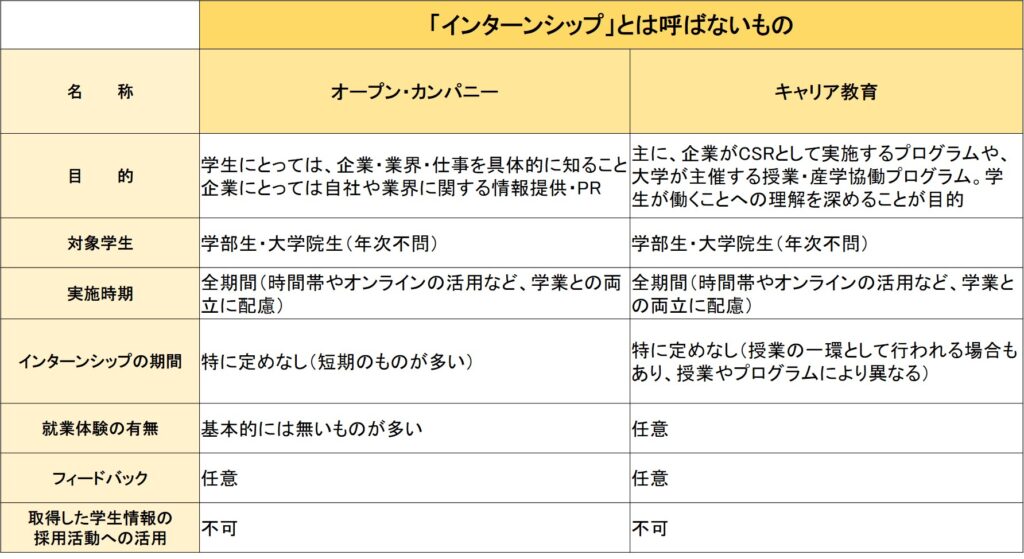

企業が情報提供を主眼として行う「オープン・カンパニー」や大学等が主催するプログラムの「キャリア教育」についての詳細は下記のとおりです。

こちらのオープン・カンパニーについても検索してみましたので、ご紹介します。

「インターンシップ」「オープン・カンパニー」等については、開催日数や実施するプログラムがそれぞれ違うので、今のうちに違いを把握して応募していく必要があります。

(2)日程を詰めすぎないように予定を立てていこう

【エンジニア就活】

![]() 現代の就活においてインターンシップは学生にとって大事なイベントになっていて「できれば多くの企業のインターンシップに参加しておきたい」と考えている人も多いのでしょう。

現代の就活においてインターンシップは学生にとって大事なイベントになっていて「できれば多くの企業のインターンシップに参加しておきたい」と考えている人も多いのでしょう。

ただ、闇雲にインターンシップの予定を詰め込みすぎると、他の予定に支障が出たり、参加するインターンシップにおいても、疲れてしまって「ただ参加してるだけ」って状態になりかねません。

では、どうやってサマーインターンシップの予定を組むべきか?考えてみましょう。

①まずは自分の予定をチェック

とにかく最初にやることは、自分の大学の学事日程をチェックすることです。

いつまで授業が行われ、いつ試験が行われるのか?夏休み中に授業を行う科目を履修していないか?ゼミに所属しているなら夏休み中にゼミ等のイベントは無いのか?今のうちから学事日程を確認し、学事日程の期間に重なるインターンシップは受けない、くらいに考えておきましょう。

親元を離れて学生生活をしている方は帰省する期間も考えておくべきですし、夏休みにアルバイトも並行して行うのであれば、アルバイトに充てる期間も考えておきましょう。アルバイトの収入は、夏以降の就活において自分の活動費にもなるので、重要なものです。

②汎用的能力・専門活用型インターンシップをメインに日程を組む

学事日程や自分固有の日程を想定できたら、皆さんがメインでエントリーするであろう汎用的能力・専門活用型インターンシップに参加する期間を決めていきます。

インターンシップを探すには、まずマイナビ等就職情報サイトの検索が便利です。現時点で興味のある業界や企業、仕事があれば、その企業・仕事で検索をかけてインターンシッププログラムを探してみてください。また、今の時点で気になるキーワードを入れて探してもよいでしょう。

また、大学キャリアセンターにも多くの企業からインターンシップの募集案内が届きますので、キャリアセンターに行って情報を見るのもよいでしょう、もしかしたら外部からでもキャリアセンターのサイトにアクセスし、インターンシップ情報が見られるかもしれません。

また、大学によってはインターンシップ実施企業の紹介等のセミナーが開催されるところもあります。どんな企業がどんなプログラムを実施するのか?人事担当者が教えてくれるセミナーもありますので、積極的に参加して情報をgetしましょう。

汎用的能力・専門活用型インターンシップは少なくとも5日以上、長いものについては2週間以上のプログラムもあるので、他の予定と被らないように、また無理な日程にならないように、余裕をもって設定していきましょう。

ここで大事なことをお話しします。5日~数週間の汎用的能力・専門活用型インターンシップに参加したら、次のインターンシップの日程まで数日はインターンシップの予定を入れずにインターバルを置くことを考えましょう。

インターンシップでは、慣れない作業を行ったり、仕事をしたり、社員の方と接したりするので、予想以上に疲れるもの。期間中頑張ったけど、疲れて気力が落ちて、続けて予定に入れたインターンシップについては参加するだけで精一杯、では参加する意味が無くなります。

また、インターンシップは実施期間前後に必要な作業があります。参加前には、その仕事や業界や企業のことを下調べしたり、参加後は学んだことの振り返りをして、まとめる作業も行う必要があります。参加後にまとめを行わないと段々自分の記憶から情報が抜けていき、自分の身にならないのです。

ですから、特に1週間~2週間と長い期間のインターンシップを予定するなら、その前後の週は極力の空けるか、1day等のイベントへの参加に止めておきましょう。

③空いた日程で無理のない範囲でオープン・カンパニー等のイベントを入れる

オープン・カンパニーのイベントは、インターンシップとは違い、どちらかというと「○○の仕事ってどんな仕事?」「□□業界ってどんなところ?」といった仕事発見や業界・仕事理解的な入門的プログラムが多いです。

さて、前項で汎用的能力・専門活用型インターンシップを中心に日程を詰め込み過ぎないように組むことについてお話しました。日程を空けたが、汎用的能力・専門活用型インターンシップは学生に人気もありますし、企業としてもある程度参加者数を絞るために、選考を行うことがあります。

もちろん選考に通らなかったら、そのインターンシップに参加することはできませんから、その期間空くことになります。そういったちょっと日程に余裕ができたら、オープン・カンパニーのイベントに参加するのも良いでしょう。

オープン・カンパニーには「仕事研究」と標記されていたりしますが、1日限りのものや2~3日で終了する短いものが主流です。1~2週間のインターンシップと組み合わせて、できるだけ幅広く業界や仕事を見ておくと、後々の就活で良い結果に繋がりますよ。

④日程が被るインターンシップには絶対にエントリーしない

日程が被るインターンシップをエントリーして「選考でどっちか通れば儲けモン」って考える人もいるかもしれませんが、両方通過したら、どちらかキャンセルしなければいけませんよね。

私はこういう「ダブルブッキングしない」スケジューリングを大事にすることも社会に出る上で必要と考えていますし、企業の人事担当者の中にも、同じことを考えている人はいるはずで、インターンシップの選考に通過したのに辞退した学生は、来年の本選考までブラックリストに入れられるかもしれませんので、必ず日程が被らないようにエントリーしましょう。

⑤概要に書かれたプログラム期間だけがインターンシップではない

企業によっては、インターンシップ参加者に、課題が出されることもあるので、家での作業が必要になるケースもあります。また企業の人事担当者や他の社員さん、その企業で働いているOB・OG、もしくは他大学から同じインターンシップに参加している学生との交流も大事で、インターンシップが終わった後も繋がりを持ったりします。

そういった人達と繋がりを持っておくと、お得情報を貰えたり、今後の就活において支援してもらったり、自分にとって大事な人脈になっていきますので、繋がりを持つ時間も確保するために、少し余裕を残した日程を組むことを考えておきましょう。

⑥夏休み期間中は自己分析やSPI対策等も忘れずに

27卒の皆さんは、夏休み期間中にインターンシップだけではなく、自己分析やSPI対策等も並行して行う必要があります。自己分析については、自分の学生時代のこと(過去)、今の自分についている力(現在)、これから何をしたいか?どんな仕事に就きたいか?(未来)を考えていくのですが、特に(現在)の部分と(未来)の部分については、これから就活を行っていくと、社会的な知識が増え、様々な経験をして自身の成長に繋がっていきます。

こういった知識の増加や経験に伴って、考え方も変わっていきますので、自己分析も変化していくものなのです。ですから、自己分析は「どこまで行ったら終わり?」ってものではなく、これからの就活の中で絶えず行っていき、その都度アップデートしていくものである、と考えておいてください。

また、SPI等の学力テストを秋以降の本選考で課してくる企業は沢山あります。夏休みの間から少しずつ対策をしておきましょう。どんなに優秀校で学力のある学生であっても、こういった学力テストは慣れが必要ですので、事前に対策しておくことが必要です。

(3)インターンシップに参加するうえで注意することを確認しよう

新卒でITエンジニアとして活躍するなら【レバテックルーキー】

![]() では、ここからはインターンシップやオープン・カンパニーに参加する際の注意事項についてお話していきます。少しでも参加を有意義なものにするために、必要なことを確認しておいてください。

では、ここからはインターンシップやオープン・カンパニーに参加する際の注意事項についてお話していきます。少しでも参加を有意義なものにするために、必要なことを確認しておいてください。

①「就職して仕事するとはどういうことか?」を考えて参加しよう

インターンシップ実施の狙いの一つに「企業(もしくは官公庁等)で仕事をして利益(実績)を出していく、とはどういうことなのか!?を学ぶ」というものがあります。

特に企業では、利益を出していかないと会社自体が存続できません。社会貢献を謳う企業もありますが、それも利益を出すうえでの一つの手段です。皆さんは入社した企業で利益を出す構成員になるわけですから、もうその時点で利益を出すことについて「責任」を背負うことになり、「お客様目線」は捨てなきゃいけません。

それはどういうことなのか?を最初に理解できるのがインターンシップやオープン・カンパニーです。

「どの業界・どの企業・どの仕事が自分に向いているのか」をこれから考えていくのが、就活において大事ですが、「どの業界・どの企業・どの仕事なら自分が働いて企業に利益を出せる構成員になれるのか?」もの視点を持つことも必要になっていきます。

その見方は、今後本選考で志望動機を考えるときに必要になっていきますので、心の片隅においてインターンシップを受けてください。

②社員への挨拶・礼儀・マナーは怠ることのないように

社員からは、インターンシップ学生は見ただけで分かります。「今年のインターン生は礼儀知らずだな」と思われないように、企業の社屋の中で行うインターンシップは特に人事担当者や社員に限らず、一緒に受ける学生に対しても挨拶や礼儀を怠ることのないようにしましょう。

また、プログラム実施中の態度や姿勢については、必ず人事担当者がチェックしています。教わるときの姿勢や、作業するときの態度や言動については、大学の親しい仲間との集まりの場ではないのですから、意識して気をつけるようにしましょう。

また、些細なことですが、自分のスペースが散らかっていたり、ゴミの分別ができていない、ということも「この人、仕事できないな」と思われてしまうことにもなります。些細なことでもしっかりと、が大事です。

③社風を見たいなら働いている社員を観察しよう

就活を始めたばかりの皆さんですから、インターンシップ等で皆さんを指導してくれる企業の人事担当者を見て「この人デキるな!」「こんな人になりたい!」「こんな人と一緒に働きたい!」と思うかもしれません。

ただ気をつけたいのは、人事担当者は企業の中でもエース級の人材から選ばれます(訳を話すと長くなるので割愛しますが)。だから皆さんからは魅力的に見えて当たり前なのです。

でも「この企業、興味があるのだけどどんな雰囲気なんだろう?」と思う人も多いでしょう。それを知りたいなら、インターンシップに関係の無い他の社員(普通に自分の仕事をしている社員)を見ることです。インターンシップがその企業の社屋内で行われるなら、ぜひ普通に働いている社員の様子を見てください。その社員達は

・楽しそうに仕事しているのか?

・社員同士(上司と部下、同僚同士)の会話はどんな感じなのか?

・働いているときの机や椅子の配置はどうなっているのか???(配置の自由度や働きやすさ等)

こんなところを見てみると、雰囲気や社風が分かる材料になるかもしれません。

また、こういった様子が出やすいのが「社員食堂」です。もしインターンシップを受ける企業に社員食堂があり、昼食を食べられるチャンスがあったら、周りにいる社員の様子を見てください。「つまらなそう」「深刻そう」が全体に蔓延している企業であれば、ちょっと問題ありなのかもしれません。

また「御手洗い」でも、社員の”いつもの顔”が見られるかもしれません。御手洗いの場でも割と社員同士の会話やいつもの顔が出たりしますからね。あまりマジマジと見るのではなく、何気に様子をチェックするくらいで良いかと思います。

④インターンシップ参加後の復習は必ずやろう

インターンシップで学んだこと、感じたこと、についてはぜひ忘れないうちに、まとめておきましょう。特に自分で感じた「主観」が大事です。

この「主観」は今後より業界・企業研究をしていくうえで変わるかもしれないし、変わらないかもしれません。いずれにしろインターンシップ参加時点での「主観」を記録しておくことは重要です。

・インターンシップのプログラムでどんなことを学び、自分はどんな作業を行ったのか?

・インターンシップを終えて、その企業や業界、仕事について分かったことは何か?

・インターンシップを担当した人事担当者や社員さんの印象はどうだったか?

・一緒にインターンシップを受けた他大学の学生さんの印象はどうだったか?

・担当した人事担当者・社員さん以外に自分が見た社員さんの印象はどうだったか?

・インターンシップを終えて、その企業に対する自分の印象はどうなったか?いいな!と思ったところは?

一例ですが、こういった点をしっかり自分の意見として残しておくことが重要です。

(4)インターンシップや夏以降の就活について大事なポイント

27卒の皆さんは、まず「これからの就活、どう動くのが得策なの?」と不安なまま過ごしている人もいるかと思います。ここで、サマーインターンシップや秋以降の就活についての注意事項をちょっとだけお話します。

①インターンシップの選考に落ちても悲観しないで大丈夫

「インターンの選考に落ちました・・・これでこの企業に入社するの難しいですよね」って言ってくる学生多いですが、全くそんなことはありません。

インターンシップと本選考は選考の意味合いが違いますので、インターンシップの選考に落ちても悲観することはありません。特にインターンシップは企業の中で場所を使って行ったり、オンラインで行ったりするうえで、どうしても人数制限をしなければいけない場合があるので、インターンシップの選考に落ちても気にする必要は無いのです。

また、企業としてはインターンシップで指導した学生以外の人達も見て、自社に合う人がいたら本選考で内定を出したいと思っています。インターンシップに参加できなかったとしても、その企業に入社できないわけではないことを理解しておいてください。

②秋・冬のインターンシップ日程もチェックしておこう

今後、秋以降にもインターンシップが実施されます。サマーインターンシップに参加できなかった人に参加してもらいたいと考えている企業や、サマーインターンシップに参加した人を繋いでおくために、秋・冬のインターンシップにも呼ぶ、という企業もあります。

サマーインターンシップに参加できなかった企業で、秋・冬のインターンシップ実施があれば、ぜひトライしてみてください。また、サマーインターンシップに参加した企業から秋・冬のインターンシップにも呼ばれた場合、その企業への志望度で判断して構わないと思います。

③人事担当者、OB・OG、他大学学生、との交流は大事に

インターンシップ参加から先、企業の人事担当者を始め、様々な人との交流が始まります。ぜひそういった繋がりを大事にしていってください。必ず皆さんのこれからの就職活動にプラスになりますから。

④秋になったら企業の早期選考が始まる

ここ数年、企業の本選考は、本当に早期化しています。もう大学3年の秋には本選考を実施している企業も多くなっていて、大学4年に入る来年の春には半数近くの学生が内定を持ちながら就活している、という状況になってしまっています。

ですから、27卒の皆さんも早期に企業が本選考を実施してくるのは覚悟しておいてください。そのためには、今は一応就職活動の流れに乗っておくことが必要です。

なぜなら、ここで「まあ今は売り手市場だから、活動は遅くからでもいいや」と思って流れに乗らないでいると、大学支援は早期選考に合わせてどんどん先に行ってしまうし、周りの就活生はどんどん進んで、あなたが就活を始めようとして、周りの動きを参考にしたくても、自分との進度の差が大きくて参考にできなくなってしまい、余計に動けなくなってしまうからです。

もちろん、早期選考の企業を受けるか?受けないか?については、自分がどの企業を志望するのか?で違いますし「皆が早期選考の企業受けてるから、自分も受けなきゃいけないかな?」と無理に受けるものではありません。ただ、インターンシップ等に参加したり、自己分析や業界・企業研究を少しずつ続けていくことが、就活の流れに乗る、ということに繋がるので、そういう行動を続けてください。

(5)まとめ

以上、これからサマーインターンシップに応募しようとしている27卒の皆さんに向けて、選び方と参加する際の注意点についてまとめてみました。

・就職情報サイトや大学キャリアセンター等でインターンシップの情報を掴んで、日程を詰めすぎないようにエントリーしていくこと

・参加するなら、挨拶、礼儀、マナーに気をつけて、しっかり行動し参加後のまとめを行うこと

・人事担当者やOB・OG、他大学の学生さん等、人脈は大事にすること

・夏以降の早期選考のことも考えて、今は就活の流れに乗って行動しておくことが必要なこと

ぜひ皆さんは、情報をしっかり取って、自分が行きたいと思うインターンシップにエントリーしてください。そして、今夏の皆さんの行動が稔りあるものとなるよう、お祈りしております。