こんにちは。”凡人の”トリスタン(ますだ)です。(もう飽きました?(^^ゞ)

さて、前回のブログで対策講座を受講したお話をしました。

この対策講座に出席して正解だったこと

要チェック情報を掴めたこと

「このデータは絶対チェックね!」って情報は教えてくれます、また講座の解説資料は本試験の過去問からピックアップしたものなので、例えば「労働経済の分析」の中でも、どの辺りのデータが重要なのか?が分かるようになってきます。

自分は独学だったので、こういうデータを読む視点を教えてくれて助かりました。

チェック抜けしていたデータの解き方を教えてくれたこと

それでも問題を解いていると「この分析資料の中で、このデータは覚えてなかった(..;)」ってこともありますよね。講師の先生曰く「常日頃から世の中の”動き”をしっかり追っていると、除外できる選択肢はどれか?分かるようになりますよ」と仰ったので、これまで以上にこの意識を持つようになりました。この意識のおかげで本試験では拾えた正答が何問かありました。

私なりの”古典的”勉強法

私は、例えばクイズが得意な某国立大学生のように(笑)、本や媒体を一度見ただけで、記憶できちゃうような人ではなく、一度や二度参考書を読んだだけでは、内容はすぐに頭から消えてしまう人間です(^^ゞ

私は、例えばクイズが得意な某国立大学生のように(笑)、本や媒体を一度見ただけで、記憶できちゃうような人ではなく、一度や二度参考書を読んだだけでは、内容はすぐに頭から消えてしまう人間です(^^ゞ

じゃあ、どうしたか?

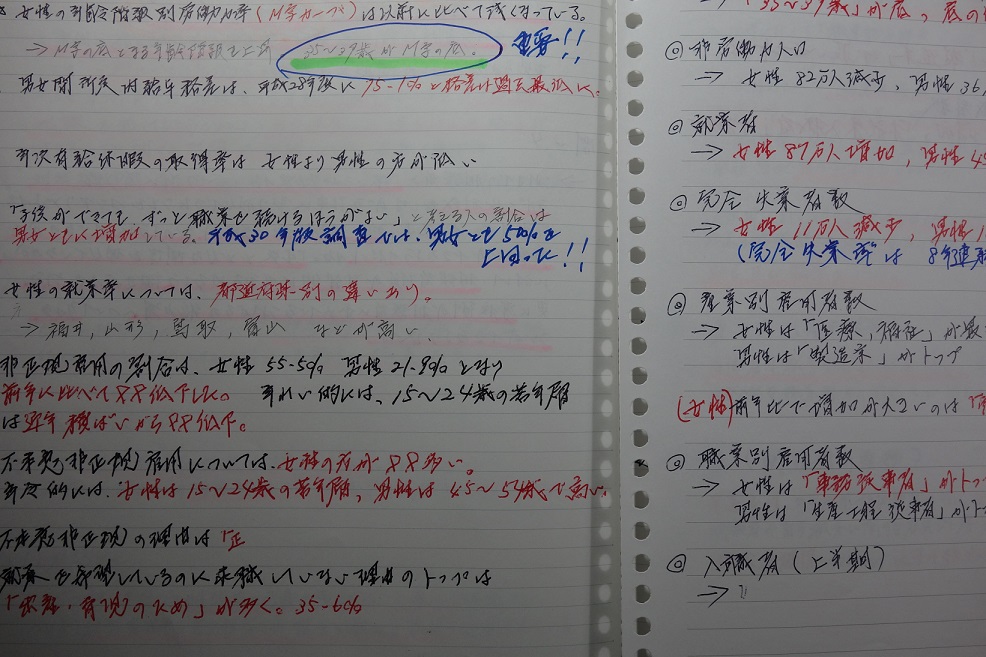

手書きでノートに内容をまとめました!(原始的w)

とっても汚くて恐縮ですが(^^ゞ、キャリコン試験の勉強の際に使っていたノートです。ちなみに1度目の受験前に通しでノートを作成したのですが、結局それでは情報量が足りていないのが判明し、ルーズリーフ用紙に補足情報を記入し、ノートに挟める方法をとりました(写真右側)。

当初、キャリコンの勉強をしていくうえで、パソコンを使おうか?原始的にノートを使おうか?迷ったのですが、パソコンを使ってまとめるよりも、自分で書いていくほうが覚えやすいと気付いたため、ノートに書いていくことにしました。

そのお陰か?試験で問題を解いていく際に自分の文字が頭の中に映像として入ってきたのです!

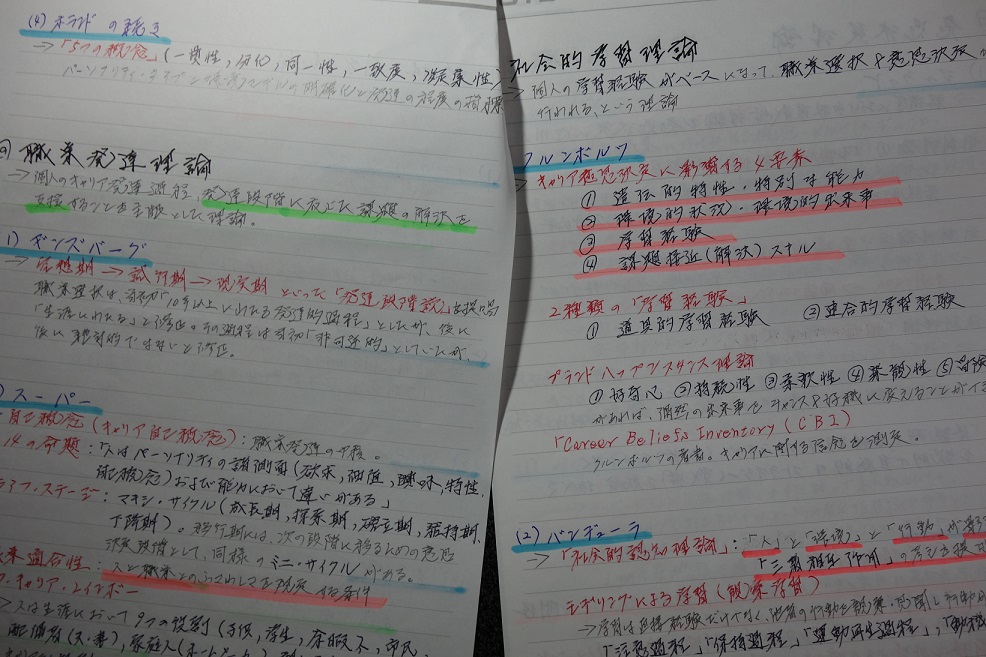

理論家については、新たに「補足シリーズ」として作成しております。

とりあえず私は「自分の字」が自分の頭に記憶される有効な方法であることに気付いたのでありました。もちろん、これがすべての人に当てはまるやり方ではないかもしれませんし、自分で書いていくことは、労力も時間もかけることになりますが(;゚ロ゚)

慣れ親しんだ「自分の字」って結構記憶に残るものであるなぁ~と実感しましたよ。

もちろん、政府から出されるデータ資料は数十ページのものや数百ページのものもありますから、すべてを書くわけではなく(そりゃそうだ(^▽^))ポイントとなるところをまとめるだけです。数十ページ物の資料についてはネットから引っ張り出して印刷してルーズリーフに綴る。数百ページ物についてはポイント箇所を抜き出して印刷してました。

それからもう一つこれは私だけかもしれませんが、データ資料を覚えるときに有効だった勉強法をお教えします。

それは・・・

各データに自分なりのコメントをつける!

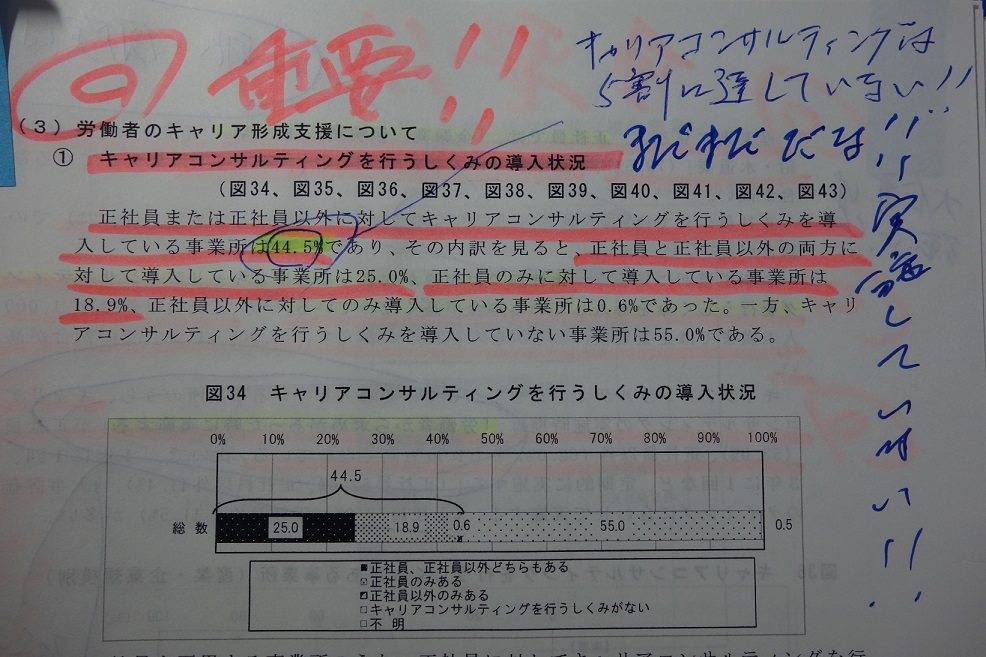

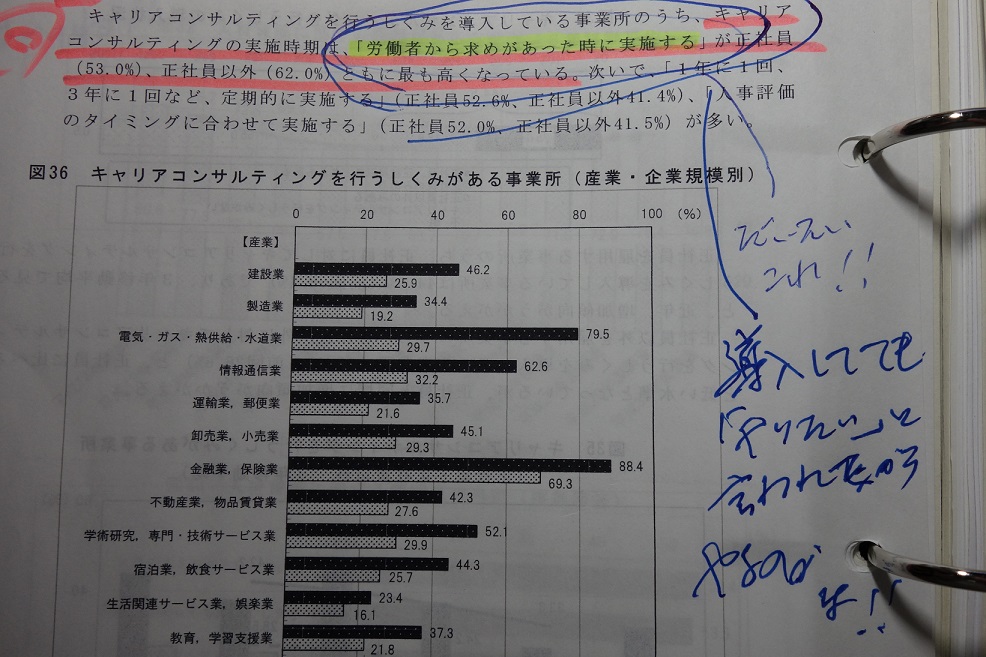

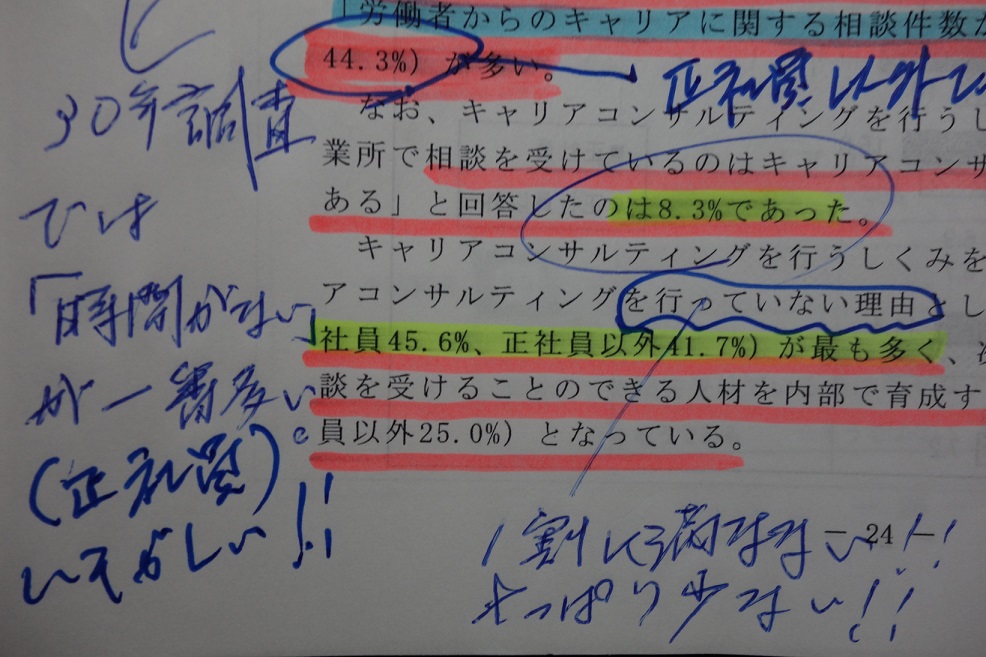

例として「能力開発基本調査」をファイルしたものにコメント付けています(笑)。

一部文句も入れています(苦笑)。

「もっとキャリアコンサルティング行うしくみを広めたいですね。」

というように、コメントでも文句でも、嘆き(´・ω・`)でも、入れていくとより印象的になり数値も覚えやすかったです。皆さんはもっとスマートに記憶できる方ばかりだとは思いますが、もしこういったデータの数値を覚えるのが苦手な方は、コメント入れてみると良いですよ。